○研究テーマ

『越境する在日中国人における葬送のジレンマに関する人類学的研究』

○事業内容

日本の中長期在留ビザを持つ中国人の数は78万人に達し、人生の最期を日本で迎える在日中国人の数も増加している。人間は、それぞれの文化的社会的文脈に即して良き死を望み、故人の死を適切に弔い、死別に伴う悲嘆を乗り越えるための実践を行っているが、在日中国人遺族の多くは日本の葬儀社による日本式の葬儀を選択することを余儀なくされている。そこでは様々な摩擦が生じている。本研究では文化人類学の視点から、日本と中国の葬儀施設での参与観察、および施設代表者に対するインタビューを通じ、日本と中国の葬儀慣習を把握した上で、在日中国人が日本での葬送儀礼で直面する諸問題と在日中国人の葬儀を執り行う日本の業者が直面する困難を明らかにし、必要な支援や日中葬祭業界の連携の在り方を提示することを目指している。具体的な行動スケジュールは以下に示す。

①2024年5月―8月の間、東京都にあるO葬儀社および茨城県M葬儀社に対する長期間の参与観察を実施した。調査中には、日本の葬儀の流れや、在日中国人の葬儀諸問題をめぐって考察を行った。加えて、日中葬祭業界の連携に取り組んでいる株式会社東京生命文化学院に対する参与観察も行った。

②2024年9月、名古屋を拠点として活躍している在日外国人高齢者の介護支援、グリーフケアなどに取り組んでいる団体を訪問し、代表者に対するインタビューを行った。

③2024年11月―2025年4月の間、中国浙江省杭州市、福建省廈門市、河南省鄭州市などへ赴き、中国の葬儀施設でフィールドワークを実施した。

○事業者のコメント(事業実施により得られた効果)

本研究は、私の研究テーマ「現代日中社会における死の扱われ方」に関する一部である。とはいえ、在日中国人が日本で大切な人の死に直面した際、どのような困難に直面するのかを探るためには、中国社会および日本社会における葬儀についての包括的な理解が必要である。そのため、この課題を1年以内に解明することは非常に挑戦的なものである。2024年度には、社会貢献基金の支援を受け、日本の関東地域の代表的な葬儀社および中国北部、中部、南部の代表的な葬儀施設に対して、長期的なフィールドワークを実施した。加えて、中日両国の介護や葬儀業界をつなぐ団体に対してもインタビューを行った。現在、論文の執筆は続いており、現時点での整理と分析をもとに、少なくとも以下の三点の結論を得ることができる。

①日中社会における葬儀の流れの基本的なパターンは類似していることが明らかになった。しかし、葬儀における宗教の役割についての見解には大きな違いがある。日本の葬儀では仏教が絶対的に支配的であるのに対し、中国の葬儀では地域差だけでなく、都市部と農村部の差も非常に大きい。中国政府は葬儀の宗教色を排除することを強く推進しているが、実際には仏教、儒教、道教などの宗教が葬儀に与える影響は依然として大きい。

②在日中国人が日本で葬儀を行う際、葬式の問題に直面するのはごく少数に過ぎないことが明らかになった。その主な理由として、日本で暮らしている中国人が一般的に日本の葬儀サービスの質が中国よりも優れていると認識しており、葬儀の基本的な流れも似ているため、葬儀文化における葛藤が少ないからである。特に、不慮な死ではない高齢者の葬儀では、その家族は多くが日本で長年生活している在日華人であり、日本の生活様式にすでに慣れ親しんでいることが多い。

③在日中国人が日本で葬儀を行う際、葬儀そのものに関する問題はそれほど多くはないが、ビザに関連する問題が顕著に表れている。今回の研究では移民政策についての考察は多く行っていないが、葬儀を行う際に直面するこれらの困難を深く理解するためには、今後重要な研究課題とする。

本研究の一部の成果は、2024年11月京都で開催された第97回日本社会学会大会で発表した。

https://jss-sociology.org/other/20240911post-16807/#421

図1 茨城県M葬儀社の告別式の様子(2024年7月16日)

図2 茨城県M葬儀社が作ったお盆飾り(2024年8月11日)

図3 株式会社東京生命文化学院が主催する日中葬祭セミナー(2024年8月23日)

図4 東京都にあるO葬儀社の葬儀会館(2024年7月)

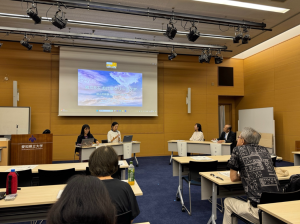

図5 愛知県立大学が主催した異文化「グリーフケア」を考えるセミナー(2024年9月7日)

図6 第97回日本社会学会大会で口頭発表(2024年11月10日)

図7 中国浙江省杭州市のある殯儀舘(葬儀施設)の湯灌室(2024年11月24日)

図8 中国福建省廈門市のある殯儀舘(葬儀施設)の霊安室(2024年11月26日)

図9 中国河南省のある葬儀施設の告別式の様子(2025年3月29日)