○研究テーマ

『現代における七五三の祝い方の変遷に関する研究―2015~2024年の都内神社参拝風景から―』

○事業内容

現在七五三を祝う際には、「神社(寺院)参拝」「写真撮影」「晴着着用」「参加者での食事」をすることが多い(田口「七五三の実態と意義の変遷について」『開智国際大学紀要』23号、2024年)。本報告ではそうした中で「神社参拝」に注目し、神社での写真撮影という形で昨今の七五三の実態動向の調査を実施した。

この調査は、2015年に七五三の参拝先として著名な明治神宮での七五三の様子を記録するために撮影したが始まりである。その後継続して毎年撮り続けていく中で、こういった活動を通じて昨今の七五三における神社参拝時のある程度の祝い方の傾向や推移を知ることができるのではないか、参拝の様子から七五三に対する人々の思いやその変化を把握するためのヒントを見出すことができるのではないかと考えるようになった。また、撮影時期にコロナ禍がはさまったことにより、その前後の変化に関する情報収集の機会ともなった。

今回財団の社会貢献基金助成を受けることができ、明治神宮の他に2016年より開始した都内A社での11月15日に限定した撮影記録も同様に整理し、両社を比較しながら、分析をすすめた。

調査目的と方法等は以下のとおりである。

○目的・・・昨今の七五三における神社参拝の実態をつかみ、七五三を祝う人々の思い・七五三に対する意味づけをするための情報収集をすること。

○方法・・・同じ神社で毎年継続して七五三の様子を写真撮影し、それを資料として整理・分析する。

○期間と調査地・・・明治神宮 2015~2024年の毎年11月3日、都内A社 2016~2024年の毎年11月15日

なお、できる限り実際のありのままの様子を撮影するため、お願いしての撮影はしないこととした。そのため、写真の取り扱いには注意し、公にする場合は顔にモザイクをかける等個人が特定されないよう工夫をして調査を進めた。

また、得られた結果の以前の時期からの変化を知るために、1990年~2002年にかけて実施された、主に七五三参拝時の衣裳と参拝者メンバー構成を調べた内田 直子の調査結果(「七五三行事にみる家族衣風景の変遷」『夙川学院短期大学研究紀要』38号、2009年)との比較を適宜行った。

撮影した写真は整理した際にみられた特徴から、以下の6グループに分類することができた。

a.家族構成がわかるもの(参拝に同伴している家族の構成が判断できる写真)、b.衣装がわかるもの(七五三を祝う男女児の衣装がわかるものと同伴者の服装がわかる写真)、c.写真撮影しているもの(撮影する側とされる側の両方が写り、七五三参拝時に写真撮影している全体の様子がわかるものを入れた)、d.交流がみられるもの(明治神宮の場合しかみられないが、他の参拝者とやりとりがみられた場合の様子を撮ったものとなっている)、e.他の年にないもの(毎年写真撮影していく中で、他の年にはあまり、あるいは全くみられなかったものを入れている。これに関しては七五三と関係ないものも含む)、f.その他(以上5グループに分類できない写真をここに入れた)

○事業者のコメント(事業実施により得られた効果)

本研究における10年間の撮影資料の整理から得られた成果は以下の①~④のとおりである。①~④の結果から、現在盛んな子どもの儀礼の1つである七五三の動向とその中に人々が求めるものについて知るためのヒントを得ることができた。それらについての考察を<今後に向けたまとめ>に示した。

<得られた成果>

①参加者の構成

・全体として参加者の構成には、10年の間に大きな変化はなく、平均人数は5人であった。

・一方神社間での違いはみられ、明治神宮では子と父母(と子の兄妹)のパターンと子と父母と祖父母のパターンの両方が同じくらいみられるものの、A社では子と父母と祖父母のパターンが多くなっている。

・筆者がコロナ禍の時期の七五三の祝い方を聞いたインタビューでは、参拝はしたが参加者での会食はしなかったという回答が多く、本調査ではコロナ禍にかかわらず参拝時の参加者構成がかわらず、両調査を併せて考えると、コロナ禍の時期は神社参拝はするものの会食を見合わせる人が多かった様子がうかがえる。

②衣装動向

・子どもの衣装動向は期間中ほぼ同様な傾向であり、和装率は女児が90%以上、男児も80%以上となっている。2002年までの内田調査では、和装率は女児80%、男児70%となっており、本調査結果は内田調査結果の延長にあるといえる。

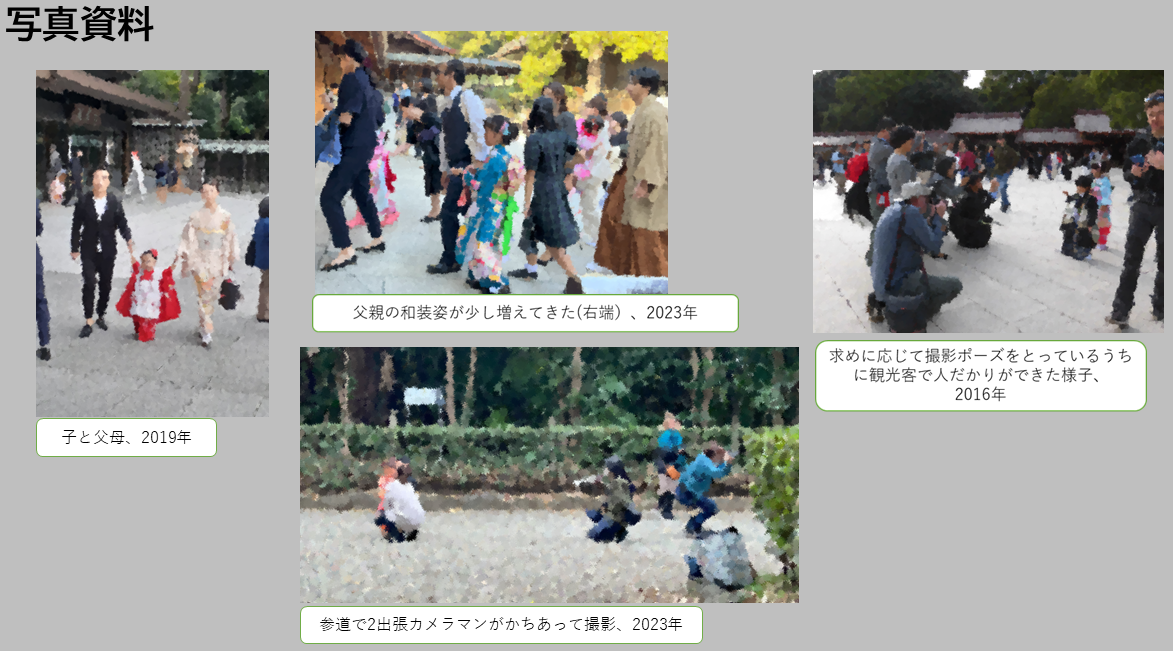

・また内田調査では母親の和装率が20~30%、父親がスーツ一辺倒からカジュアル化が進んだとしていたが、本調査では明治神宮で父母いずれも和装化が多少進んでいるとした結果となった(A社は数が少ないことから断定できず)。1992年に登場したこども写真館により七五三で着物を着る子どもが飛躍的に伸びたのと同様、近年多くみられるようになった父母の訪問着のレンタルや着付けも請け負う写真館の増加が要因の1つと考えられる。

③参拝時の出張撮影カメラマンの増加

・「撮影機器」「撮影対象」に関しては10年の調査期間において大きな変化はみられないが、「撮影者」については出張撮影カメラマンの増加という変化がみられ、特に出張撮影カメラマンについて規制をしていないA社ではその傾向が顕著である。

・出張撮影カメラマンの利用は調査開始の頃からみられたが、2020年のコロナ禍以降はさらに利用率が高まり、A社では現在は3~4家族のうち1家族は利用している印象である。出張撮影カメラマンは参加者の家族の立ち位置などの指示を出したり、大きなカメラを持ち、様々な道具を持ち歩いたり使ったりして、境内では目立つ存在となってきている。

④参拝者間の交流

・明治神宮に特徴的な写真として、七五三祝いの家族と他参拝者とのやりとりが写っているものがある。

・やり取りの内容は、家族で子どもの七五三写真を撮っているところを一緒に撮影したりまた撮影許可をとったり、何か質問をしようとしたり、感激したことを伝えようとしたりなどである。

・祝っている家族に声をかけたりなど何かしらのやりとりをするのは観光客に限られる。観光客のいないA社ではまったくこれがみられず、逆に祝いの邪魔になってはいけない、じろじろみるのは失礼だと思うのか、近くを通っても特に七五三参拝者を意識するような行動はなく、遠めでも七五三を祝う子の様子を眺める人もみられない。

<今後に向けたまとめ>

整理した結果①~④から今後に向けた考察。

・1992年のこども写真館の登場以降、写真撮影とともに和装レンタルが浸透し七五三における和装率は上昇した。2015年からとなる本調査でもその流れを受けて、さらに七五三の和装率が上昇、また子どもだけでなく同じこども写真館での親の衣装レンタルサービスも広まり、親の和装率の上昇という新たな傾向を見出すことができた。

・このうち、父親の和装率の増加はいまだ少ないながら、2002年までの内田調査ではみられなかった傾向である。小さな変化ながら、これまで報告者が実施してきたインタビューからみえる昨今の七五三事情と併せて考えた場合、父親の育児参加率上昇による影響の可能性を検討する必要があると感じる。今後子どもの人生儀礼全般における父親の関わりの変化について考えることの必要性を示唆しているといえる。

・調査期間の間に浸透がみられた七五三における出張撮影サービスは、現在多くの神社がHPで利用するにあたって注意を促すほどの存在となっている。出張撮影の良さである「自分たちのペースやイメージにあった」「自然な」写真を求める機運は、2016年に登場し出張撮影を利用しやすくしたマッチングサイトによりさらに上昇している。良い評価につなげるため利用者だけに向けられがちなカメラマンの撮影姿勢は、時に儀礼的要素を後回しにし、祝いの場が持っていたものとそぐわない雰囲気を作り出すことがみられる。このことを危惧したマッチングサイト側でのカメラマンに向けた対応等による今後の動向を注視する必要がある。

・明治神宮のみでみられた観光客が七五三参拝者の様子を魅力的に感じ、何かしらのやりとり(交流)をすることは、1970年の新聞記事(『読売新聞』の「マイニッポン」という2年間の連載。日本在住の外国人によるエッセー)からも知ることができる。こういったことは、七五三に関してこれまで意義の一つとして挙げられてきた「社会的承認」の、形を変えたものと考えられるかもしれない。

以上報告したことについて、女性民俗学研究会『女性と経験』特別記念号50号(2025年10月発行)への掲載を予定している。また今後も七五三調査を継続していく中で、本成果を調査の土台部分として活用させていただきたいと考えている。