○研究テーマ

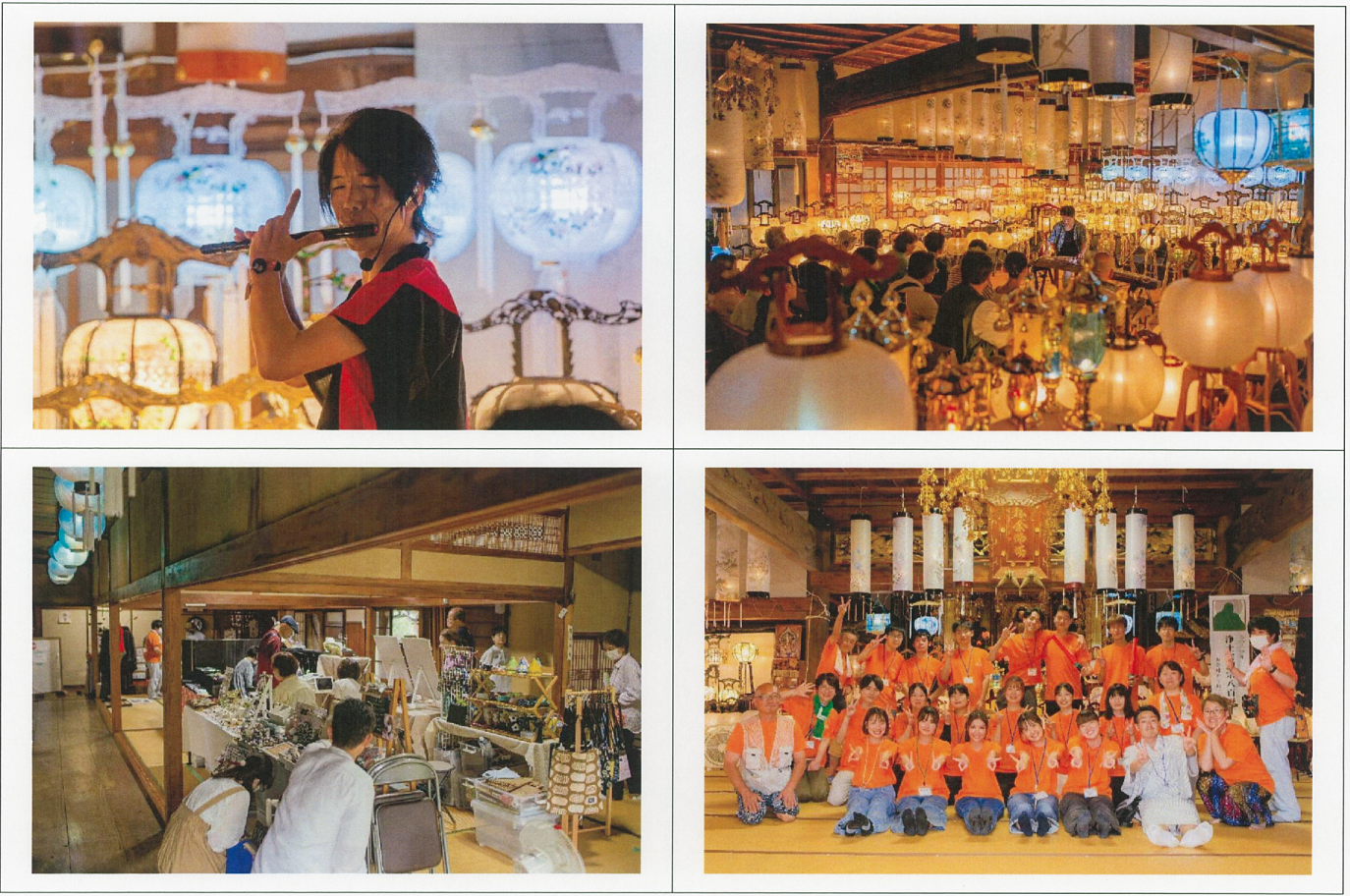

『第8回 盆ちょうちんまつり』

○事業内容

実行委員会 会議 ・・・2023/12/16、2024/1/20、3/16、4/20、5/18、6/8、6/22

若者ミーティング(部会) ・・・2024/2/10、3/3、3/24、4/28、8/17

救急救命講習 ・・・2024/5/25

盆提灯組立 ・・・2024/6/9

夜間拝観(延べ200人以上来場) ・・・2024/6/13~16

前夜祭(250人以上来場) ・・・2024/6/29

本祭(200人以上来場) ・・・2024/6/30

反省会 ・・・2024/7/6

盆提灯片付け ・・・2024/8/18

(その他作業等の日程については煩雑になるため割愛)

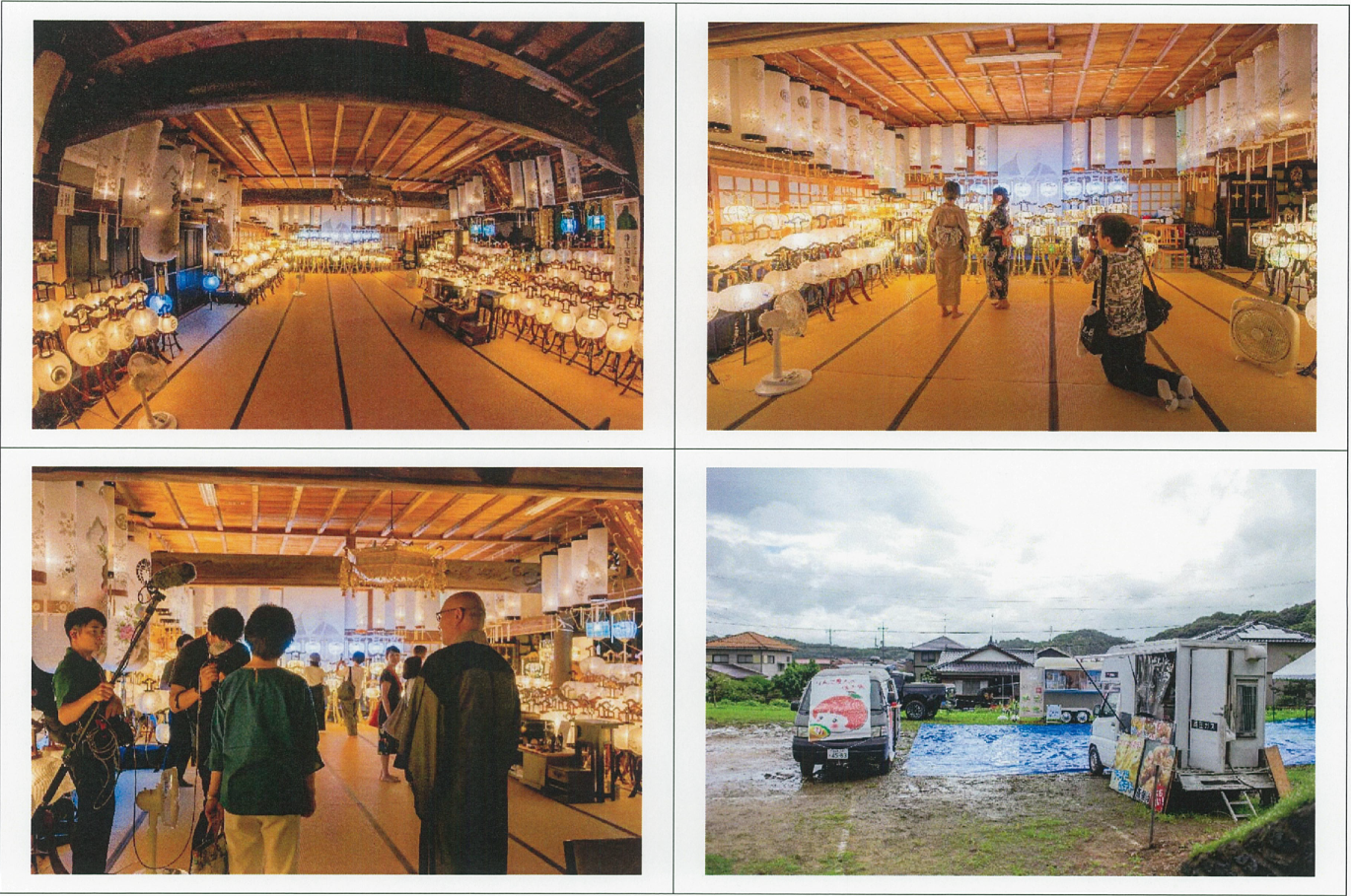

第8回盆ちょうちんまつりでは、450張程の盆提灯・盆灯篭をお祀りし、延べ650人以上のご来場をいただきました。

計画段階において、少人数での会議を開き企画・検討・作業を行い、それを全体の実行委員会に諮る方法にしたことによって多くのアイデアや運営方法が実施できました。(ボランティアの募集・境内の梅をつかった梅ジュース試飲・限定ご朱印、願竹など販売物の作成等)

夜間拝観については、近郊のカメラマンを中心にSNS等の宣伝の効果か4日間で200人以上の来場、また来客によるSNSへの投稿も多く見られました。特に中日であった14日(金)・15日(土)に一般客も多く来場されました。

前夜祭では、琴・篠笛の演奏を行い、雨ではありましたが250名以上の来場があり、また演奏と演奏の間隔を昨年と比べ長くしたことによって、盆提灯・盆灯篭の展示を楽しんでいただく時間が十分に取れました。

本祭では、展示販売・キッチンカーを始め、各種販売ブース、ベリーダンス・歌手・落語によるステージ、豚汁振舞い・梅ジュース試飲などのおもてなし企画などを行った。雨にたたられ来場者は少なく200人ほどであったが、翌日早朝には避難指示が出るほどの大雨であったことを考えると、開催できたことを喜ぶべきであったと感じています。

社会福祉協議会・各大学に依頼しボランティアの募集を行いました。6/9・6/29・6/30・8/18の4日間で延べ55人の学生・一般のボランティアにお手伝いいただき、販売・駐車場整理等を行っていただきました。予想していた人数を大きく上回る応募で、当初予定していた締切を待たず募集を停止しました。これにより別途雇う予定であったアルバイトの募集はせず、学生・一般のボランティアと直接お願いしたボランティアの方のみで必要人員を賄うことが出来ました。反動でボランティアの交通費が多くかかってしまいました。また「盆ちょうちんまつりスタディツアー」を企画し、大学生に引率役をしてもらいました。

チラシ・ポスターの配布は、宇部市の各小学校(宇部市全世帯予定でしたが、市側の都合により小学校配布となりました)、販売各店舗、その他150件程度の公共施設・小売り店舗への配布・掲示を行いました。市の後援がついたことで置いてもらえる場所が大幅に増えました。また実行委員会のスタッフの努力もあり、チラシ・ポスターを見たという声を多く聞きました。また作成も実行委員会で行った結果、盆ちょうちんまつりが何をしているまつりなのかの認識をいただけ、多くの問い合わせにつながりました。

報道各社の取材も、NHK(情報維新山口【山口】・おはよう日本【全国】・中間4Kふるさとだより【BS】)、宇部日報(6/1・6/24・7/4)、毎日新聞(7/1【山口】)、山口新聞(6/15)にて放送・掲載いただきました。その他紙媒体では『山口トライアングル6月号』、『浄土宗新聞6月号』などに掲載されました。

インターネット媒体では、Instagramを中心に、Facebook、Google広告を使い、宣伝を行いました。昨年の画像や動画、また今年新たにとったものでも宣伝動画などを作成し配信し、Instagramでは1.5万件程度、Google広告では400件程度の閲覧があったようです(インプレッションの数え方がそれぞれ異なりますが、各サイトのパフォーマンスレポートによる数)。

盆提灯などの展示も本堂の外(軒下や庫裏、鐘楼堂)への広がりを試みました。防水の提灯電球はかなりの豪雨とそれに続く炎天下にも対応でき、安全面・準備の面・祭りらしさの面で良い効果がありました。またテント内を照らす提灯用として購入したランタンも雰囲気もよく明るさも十分でありました。ただ屋外に出した提灯は、風雨の影響を受け、糊付けや骨組みが壊れてしまい、次回は使えなくなることも分かりました。

片付けについては、盆提灯などについてはうまく片付けられました。借用品についてはかなり雨に濡れ、別日に片付けに実行委員に集まってもらい片付けました。その他機材についてはまだ片付いてはいません。

○事業者のコメント(事業実施により得られた効果)

盆提灯等の承継・保存・地域の文化的財産としての活用について、これまで7回を通じて仏教的な意味と日本古来の習俗(祖先祭祀)としての意味や種類が沢山ある事に少しずつではあるが伝えてきました。今回は、それを『盆ちょうちんまつりツアー』として形にし、参加者に伝えると同時に、ガイド役を担ってくれた大学生たちには人に説明できるようになってもらい、今回だけではなく周りの人に伝えてくれればと思っています。

伝統文化・行事にふれる機会や関係人口の創出と地域活性化に関しては、多くの方にご来場いただいたほかインターネット媒体を通じて、美しさや意味を知っていただき、SNSでは多くの反響もいただきました。また大学生や浄名寺とは全く接点のなかった方、遠方の方(NHKの放送後、東は宮城県、西は熊本県より盆提灯のご寄付をいただきました)に盆ちょうちんまつりを知っていただき、取り組みにご賛同のお手紙をいただきました。着実に認知度が上がっていることを感じています。

終活ブームもあり、盆ちょうちんまつりの周知と共に寄贈をいただく方も多くなってきました。いっぺんに来られると受入・収納ともに許容量を超える怖れがあるため、報道各社には盆提灯募集の内容は控えていただくようお願いをしました。それでも盆提灯等の寄贈は増加しています。また実際には盆提灯等を贈られても、もはや家に飾るところがない現状があり、実際に数年前に亡くなられた方に贈られたものが寄贈されることが散見されたました。将来的には「飾ってくれる場所」がこれからの盆ちょうちんまつりの意味になるかもと考えています。

地域活性化、地域との連携について、本年は宇部市の後援という形で市にも応えていただきました。ただ宇部市は校区という区分けが強く、その枠が情報発信などの障害になっていることもあり、校区を超えての市広報に付属してのチラシの配布や回覧は難しいとのことで、全域への配布はできませんでした。

実施場所の地域は、高齢化・人口減少の進む地域であり「忘れられた地域」となりかけています。今回の盆ちょうちんまつりでは、若い方にも厚東、棚井、浄名寺を知っていただき覚えていただくきっかけになったと感じています。大学生のボランティアを募集したことで、県外からの大学生にも覚えてもらえ、また市内や周辺市区町村からもかなりのご来場・お問合せをいただきました。そして今年初めて盆ちょうちんまつりの様子が、早朝でしたが、全国放送にもなり、着実に知っていただくきっかけが増えたと考えています。